Por mais estranhos que fossem os enquadramentos, uma figura ou um elemento

costumava centralizar a cena, a superfície do quadro. As cores eram, em

geral, esmaecidas, e a atenção se voltava para as condições de uma imagem

hiperprocessada se apresentar. Surgiram nesse momento também as perguntas

sobre as propriedades materiais daquilo que era visto e sobre os limites da

visão, da observação, porque a imagem se dispunha fugidia, embaçada, em tons

rebaixados. O que parece ter mudado de lá para cá é que o foco – desde a

realização da obra até a experiência do observador com ela – teria se

deslocado do resultado para o processo de produção da pintura. De 2014 ou

2015 para cá, a feitura do trabalho salta à vista, ou melhor, o que se dá a

ver é o curso da pintura, a pintura em processo. Mas também não é só isso. O

trabalho, agora, já não parece visar à construção de uma imagem

predeterminada, integral, de limites claros, ou mesmo reconhecível, como

antes. Pelo contrário, o processo passou a compreender graus variados de

indeterminação. E, além disso, a constituição da pintura começou a envolver

operações diversas e por vezes conflitantes, com figuras e ações em

superposição.

BRUNO DUNLEY

Eu vejo isso também. A produção de 2015 em diante foi nessa direção de

liberação, fluxo, alguma coisa nesse sentido que o Alexandre apontou como um

ponto de inflexão. E acho que essa produção anterior, de 2009 a 2013, tinha

algo desse procedimento de colocar uma camada espessa de tinta, raspá-la e

interferir sobre ela.

AW

Tinha uns três procedimentos…

BD

… que vira e mexe aparecem nas pinturas. Mas acho que o ponto central é que

no decorrer da feitura das pinturas existe uma espécie de separação entre o

meu impulso de fazer, do meu desejo ou pensamento sobre o trabalho, e o

resultado da pintura. Nos trabalhos realizados entre 2012 e 2013, para mim é

evidente que existia uma falta, uma desconexão muito grande entre o que eu

gostaria que fosse e o resultado dos trabalhos. Havia uma relação entre a

cor esmaecida e essa materialidade mais espessa que poderia silenciar as

imagens reconhecíveis que nomeiam o mundo, mas o que percebi naquele momento

foi que, em vez de gerar um silêncio que pudesse dilatar a nossa percepção

do tempo, aquelas pinturas produziam uma coisa muda e estéril. Perceber essa

esterilidade no trabalho me trouxe uma vontade de movimentação e

deslocamento. Refletia sobre a possibilidade de obter alguma potência

cromática mais ampla que não carregasse uma narrativa tão codificada da cor.

Queria experimentar a cor para inventar uma narrativa. Comecei a pesquisar

uma série de experiências cromáticas ao longo da Idade Média, iluminuras

etc., e passei a me dedicar à pintura e ao desenho sobre papel. Essa

prática, iniciada em 2015, gerou uma liberação pela facilidade do suporte,

da escala, de você poder rasgar e jogar fora. Acho que ainda carrego algumas

coisas desse processo anterior. Mas, ao eliminar parcialmente um modelo

figurativo que estruturava a composição e que sugeria um caminho de

interpretação, o risco do trabalho era cair em um lamaçal e ficar sem lugar.

Você passa a lidar com uma ideia de pintura abstrata muito complexa, muito

gasta. Como é possível construir imagens sem referências de imagens? Com a

pintura vindo para a frente, as operações, os processos, passam a ganhar

mais relevância, mas uma imagem ainda é formada.

AW

Mas vejo que você ainda mantém por um tempo essas duas formas de começar as

pinturas: às vezes partindo de uma figura mais reconhecível, outras deixando

a pintura mais apoiada no processo.

JAR

Sim, falei da ocorrência de uma mudança, mas não quis dizer que houve

rompimento. Porque certas características permanecem, surgem aqui e ali. Por

exemplo, esse esforço de preenchimento completo da superfície, a

estruturação da pintura com um motivo forte no centro... Fora isso, acho que

agora a pintura está muito mais desembaraçada, o que fica evidente, para

mim, com a série

Bestiário, da qual fazem parte aquelas pinturas intituladas

Dilúvio.

BD

O

Bestiário

veio também desse imaginário da Idade Média do qual me aproximei a partir de

2014, através das iluminuras. Acho que nessa série a liberação se amplia de

tal modo que me trouxe outros problemas, porque até aquele momento eu sempre

tentava buscar um equilíbrio para não transbordar. Acho que se passar do

ponto, se esticar demais a corda, alguma coisa meio indefinida descamba.

Então, é um conflito que permanece vivo – encontrar alguma medida entre

liberação e contenção, principalmente no gesto pictórico. A ideia do gesto

ainda é uma questão em aberto.

O gesto na trajetória da pintura abstrata, moderna e contemporânea é

protagonista de um conflito narrativo entre a expressão e a negação de um

sujeito lírico. Não acredito que a arte seja feita para expressar um

absoluto da liberação da vontade, mas ao mesmo tempo ela passa pelo desejo

do artista e por sua tentativa de capitalizar um pensamento, uma coisa,

uma expressão. As pinturas intituladas

Dilúvio

são desdobramentos desses conflitos que permanecem desde o início do

trabalho, em 2006. Então, o que venho buscando compreender é uma

possibilidade de expansão da experiência pictórica que não seja

protagonizada apenas pela gestualidade expressiva, mas também por outros

modos de fazer igualmente gastos.

Essa ideia de expansão é importante para mim. Ainda é algo vago, em

construção, mas que caminha na direção de trazer uma experiência de

deslocamento, de transformação, de expansão no sentido da percepção. Criar

um movimento de reflexão sobre a relação do nosso corpo com a pintura e o

mundo em que vivemos.

O

Bestiário

foi o momento mais ilustrativo da minha trajetória e não tive receio de

pegar uma iconografia de mundos imaginários, de terrores psicológicos e

movimentar meu trabalho nesse território. As preocupações que eu tinha

antes sobre o gesto, sobre o que é a pintura, o que ela pode ser e como ela

se localizava no nosso tempo, geravam uma tensão entre a experiência do meu

corpo e uma herança cultural da minha formação. Essa relação conflituosa com

a cultura construída, aprovada e chancelada por uma parcela da sociedade se

diluiu e introjetou dentro do trabalho. Quando comecei essa série, em 2016,

o Brasil passava por um momento complicado, que produziu mudanças de

paradigmas na estrutura social do país. Tivemos um pacto social rompido por

conta de um golpe de estado articulado pelo Congresso Nacional, pelo

Judiciário, por uma parcela significativa da imprensa e por setores da

sociedade empresarial e civil, que derrubou ilegitimamente a presidenta da

república Dilma Roussef. Aquilo ainda não foi resolvido; não é um ponto

pacífico na nossa sociabilidade. O que submergiu disso foi um estado de

fragilidade, um espírito antidemocrático e uma asquerosidade social que,

através de um grande acordo nacional e brechas da própria constituição,

jogaram o pacto social na lata do lixo. Comecei a olhar para dentro das

questões sobre pintura, sobre ser artista e pensei “cara, que preocupações

são essas?”. A sociedade estava e está em um movimento tão brusco e tosco

que essas questões ganharam outro lugar em mim. O golpe de 2016 foi tão

absurdo que esse sentido de liberação se acelerou e se instalou fortemente

no meu trabalho. De alguma maneira, tentei lidar com essa coisa turva da

capacidade humana de produzir algo aterrorizante e asqueroso, mas, apesar de

ter produzido trabalhos de que gosto muito, acredito que falhei. Não dá para

nomear e disputar isso no plano da minha linguagem.

AW

O

Bestiário

também cumpre um papel interessante no que estamos falando. Além de tudo

isso que você acabou de dizer, também vejo essas pinturas como uma

formulação de algo que te acompanha desde sempre: uma espécie de presença do

desconforto, do desagradável no seu trabalho. Numa conversa com o Cadu no

livro você fala de “uma sensação meio enjoada”, já em relação àquele

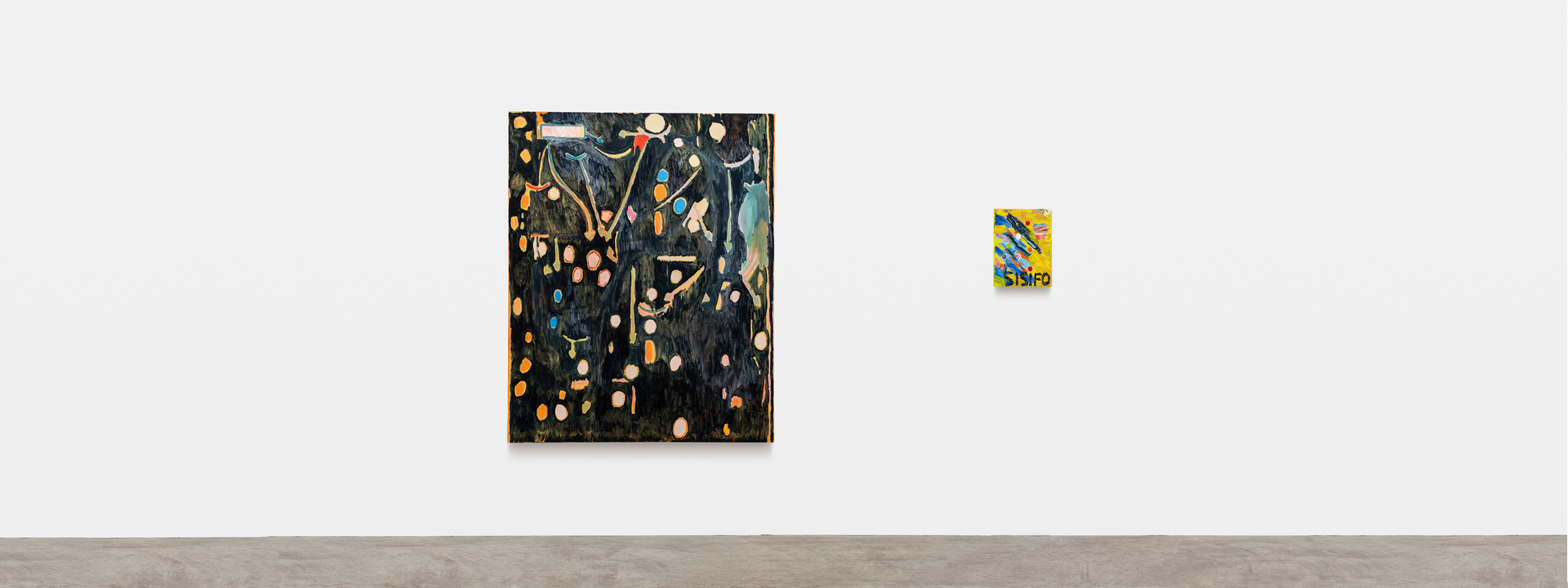

monocromo

amarelo

(feito em 2010), que acredito ser uma manifestação parecida da mesma idéia

apresentada no

Bestiário

e nas pinturas desta exposição (Virá, 2020). É como se essa vontade

que se mostra sob diferentes aspectos ao longo do tempo estivesse sempre por

perto. É claro que existem todos esses disparadores que você acabou de

eleger – e o fato de que nem sempre um disparador encerra todos os lugares

que o trabalho depois de pronto pode alcançar, não é mesmo? Se o golpe foi o

que disparou esses trabalhos, eles podem chegar também em lugares muito

diversos, diferentes do que os originou. Acho que, de certa forma, essa

série te manteve próximo do que estou falando sobre essa ideia de

desagradável. Dito isso, o que você entende por desconforto olhando para sua

produção?

BD

A palavra desconforto é boa, porque já surgiram para mim termos como

“estranho”, “desagradável” ou “violento”. Quando comecei a pintar, eu queria

ser um artista da metafísica, da cor íntima, da dilatação do tempo, de uma

espécie de desaceleramento da experiência urbana e midiática. Admirava

artistas com essas características, mas fui descobrindo que eu não era esse

tipo de artista. Então, o primeiro desconforto foi perceber que eu não era

um artista da metafísica, da repetição visual, mas sim um artista da

variação, e isso, no contexto da minha formação e idealização, foi

desconfortável. Desde a minha primeira exposição individual, em 2010, os

nomes, isso já estava posto, mas o entendimento dessa variação como

construção de uma poética, de um lugar que passou por uma metapintura e que

falava da condição de pintar era o que estava em jogo.

Enxergo esse desconforto de algumas maneiras. Uma é por essa variação que se

repete nas exposições. Prezo muito pela autonomia de cada pintura, o fato de

que cada uma delas tem um corpo, uma fisicalidade, essa autonomia da

linguagem. Mas, ao colocá-la dentro de um espaço expositivo com outra

pintura, que também tem a sua autonomia e sua diferença, isso causava ruído,

um desconforto. A variação na aparência das pinturas causa um conflito que

me interessa. Entendo o conflito como um campo de duas possibilidades: do

diálogo ou da guerra. Ambos possuem uma dimensão política. Acho que

transitei por esse rumo dentro do trabalho, nas relações entre as pinturas,

entre as exposições e isso foi estimulante e ao mesmo tempo desconfortável.

Hoje não é mais. Está começando a se assentar e se afirmar.

JAR

Falamos até aqui de mudanças pelas quais o trabalho atravessou em dez anos

de trajetória, e me lembrei de alguns adjetivos que são atribuídos com

frequência à produção do Bruno, que, segundo essas qualificações, seria

heterogênea, diversa, plural. Há razão nisso, sem dúvida. Mas também

considero que essa variedade de imagens, soluções, gestos, feituras não

significa ecletismo. Tem muito de exercício, de algo tentativo, nessa

multiplicidade, um ânimo de testar possibilidades variadas.

Junto com isso, a ideia de uma coleção de imagens acompanha o andamento da

produção do Bruno, desde o começo – a ideia de que o trabalho descende de

coleções de imagens, ao mesmo tempo em que constitui, por suas decisões, uma

coleção de imagens. Essa coleção, de algum modo, antecipa não só figuras,

mas também os raciocínios, os modos de pensar. Dá pistas sobre o fato de o

trabalho resultar, em parte, de estudos de imagens diversas e que extrapolam

o campo da arte.

Então, de fato, sempre houve diferenças grandes entre uma pintura e outra, a

cada vez que o trabalho era mostrado em conjunto. Atualmente essas

diferenças, ou aquilo de que você falava como “conflito”, aparecem em uma

mesma obra. Cada pintura é, hoje, mais composta que antes – às vezes, como

eu disse, motivos e procedimentos que são aparentemente contraditórios

surgem lado a lado, em uma mesma tela.

Outro aspecto dessa variedade informa, ainda, a erudição do trabalho –

culto, estudado, ilustrado. Mas não porque faz referências diretas a outros

artistas, e sim porque ele internaliza um interesse pela história da arte e

parece mesmo revigorar-se no estudo dessa disciplina. O quero dizer é que

são evidentes aqui embates com certas obras, com certos artistas, mas também

com a história da arte.

Mas, retomando uma questão, é interessante pensar esse caráter plural do

trabalho considerando, também, que o processo de produção do Bruno já não é

mais tão planejado quanto antes. O fato de agora o trabalho partir para o

ataque sem nenhum, ou com vários materiais prévios ao mesmo tempo amplia sua

margem para o imprevisto. Se o trabalho antes parecia, reiteradamente, zerar

os passos anteriores de sua marcha, para lidar com um repertório

aparentemente sempre mais amplo de escolhas, agora ele parece estar à

procura de instituir, a cada vez, as condições para a realização de uma

pintura que seja sobretudo desenvolta e desembaraçada, do começo ao fim de

seu processo de produção; uma pintura que lide, ainda, com materiais

preexistentes, emprestados, mas por meio de uma ação em aberto, sem amarras

nem compromisso com este ou aquele autor, com esta ou aquela vertente, com

esta ou aquela tradição de pintura.

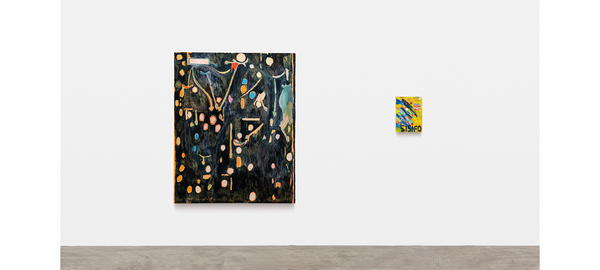

Numa tela como

Cabeça de ferro

(2019), por exemplo, há o elemento central que lembra os rios da Leda

Catunda, esse campo inferior que traz reminiscências de pinturas do Jorge

Guinle, essa borda com estampas que talvez reportem à obra do José

Leonilson… São materiais diversos que concorrem para a construção da

pintura, que, repito, parece mais desenvolta na lida com o vocabulário

desses artistas, sem reverenciá-los – ao contrário, de maneira solta, e sem

programa prévio, sem a tarefa de adaptar imagens, sem compromisso com

determinada linguagem ou gênero.

AW

Você também se coloca numa enrascada, no bom sentido, que tem muito a ver

com essa mudança de procedimentos. Você tenta se livrar de muita coisa para

pintar – tanto ao fazer o exercício de pensar o trabalho com certo

distanciamento quanto no momento do ateliê, mesmo. E o lugar em que você se

põe, acredito, tem muito a ver com uma espécie de ansiedade. Você

tenta tirar os seus pontos de apoio o tempo todo, sendo que você, mais que

em diversos outros casos, começa com a pintura apoiada em

muitos

pontos, como o Zé acabou de dizer. Uma vasta coleção de procedimentos, uma

vasta coleção de referências, uma vasta coleção de imagens do mundo. Então

vem um esforço de tirar aos poucos as coisas do caminho, e sabemos o quanto

isso é complicado. Porque sei que você chega num momento – que pode ser

falso ou verdadeiro – em que você fica meio sem nada e pensa “putz, e agora,

o que eu faço com isso que acabei de fazer?”. Você poderia fazer isso de

maneira anedótica, poderia ser um comentário irônico, jocoso, mas não acho

que você use desse jeito. Quando você usa o

dripping, por exemplo, não acho que você esteja acessando uma

maneira de pintar como alguém que busca na prateleira do supermercado um

procedimento disponível. Vejo mesmo como o possível reflexo de um embate que

nasce da tentativa de esvaziar o campo de atuação.

JAR

Vai levando um campo inteiro para uma sinuca de bico.

AW

É sempre uma sinuca de bico. É uma raiz muito importante e acho que essa

ansiedade

está nas pinturas, se relacionando diretamente com o desconforto de

que falamos, essa coisa incômoda que não sabemos dizer exatamente o que é ou

onde está.

BD

Acho que tudo isso que vocês colocaram está presente nos trabalhos: uma

ideia de coleção de imagens, de coleção de possibilidades de pintar e nesse

sentido, desde o início, me interessei sobre o que a pintura pode ser. Mas

vale ressaltar que existe uma redução aí, porque não lido com a pintura em

um campo mais expandido. É o que a pintura pode ser dentro desse meio

tradicional, tinta sobre pano, o que a pintura pode ser hoje depois de toda

a suas histórias, de um questionamento sobre a sua potência de responder a

um mundo pós-industrial, mediado por imagens fotográficas, de TV e de

internet. O que me veio com mais força de pensamento foram questões de uma

certa

história da arte e o desenvolvimento da pintura como manifestação humana em

outros períodos e contextos. Citei aqui as iluminuras, mas me interesso

muito por pintura rupestre, por pintura egípcia, enfim, o interesse é muito

variado, mas dentro desse campo. É um interesse passional. Não transito nele

de maneira estudiosa e também não escrevo sobre ele. A minha vida acadêmica

é curta. Não tenho pesquisas sistemáticas, mas gosto de ver e ler sobre

essas coisas.

JAR

Certo. Mas você também sistematiza o pensamento para, por exemplo, dar

aulas...

BD

Meu interesse em dar aula vem da possibilidade de criar espaços para exercer

esses estudos e me propiciar um outro ofício, um estímulo a organizar as

ideias e verificar essa organização com outras pessoas. Eu me alimento

desses encontros e tento realizar abordagens abertas, em que todos tenham

voz e compartilhem seus conhecimentos e investigações. Apesar de as

experiências serem muito diversas, existe um ponto onde todos possuem um

imaginário em construção sobre o mundo e sobre as histórias da arte.

Acredito no conhecimento como um direito de todos, mas, para que haja

acessos e construções, é necessário haver oportunidades e interesses.

Existe todo esse campo de validação e difusão do conhecimento que passa por

uma estruturação social para formar e circular as ideias. Você precisa

conquistar ou criar esses espaços físicos – escritas, publicações,

universidades, museus, centros culturais – para conquistar o imaginário das

pessoas. Eu acho essa construção mais potente quando o jogo é aberto, quando

as possibilidades materiais dessa construção são mais abrangentes e os

espaços de acesso e poder são compartilhados.

Gostaria que a minha pintura alcançasse algo dessa dimensão pública de uma

forma desenvolta, como o Zé colocou. Que ela fosse pra rua, sabe? Que fosse

uma coisa pedestre e pública, não apenas no sentido do acesso a sua presença

física, mas na circulação das ideias, de uma sensibilidade, de uma pulsão.

Acho que tento fazer isso em uma dimensão íntima dentro do ateliê, e me

interesso cada vez mais por participar dessa construção no espaço público,

pela possibilidade de contribuir para a existência desses espaços de

expansão.

JAR

Bruno, voltando ao impacto do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff em

sua produção, em primeiro lugar, considero admirável o fato de não haver uma

reação discursiva do trabalho ao episódio que o mobilizou – o fato de a

produção não confundir inconformismo com uma expressão panfletária, de lemas

ou emblemas. Pelo contrário, parece que a obra internalizou esse

inconformismo nas formas da pintura. Mas o que chamou mesmo minha atenção no

que você disse foi a associação entre o rompimento de um pacto político e

social e a liberação que você diz levá-lo para longe de “questões da

pintura” com as quais antes você costumava se debater. A minha pergunta é:

que pensamentos, que partes, que princípios do seu trabalho estavam atados à

ordem social e política brasileira antes? E como você enxerga o campo e as

possibilidades de inscrição social da arte hoje no Brasil? Como você vê o

lugar social do trabalho de arte nesses tempos? Você diria que há

especificidade para a linguagem da pintura nesse contexto?

BD

Concordo com o que você disse sobre o trabalho não ter ganhado uma dimensão

discursiva por conta de um episódio político que afetou a vida da sociedade

brasileira inteira. Mas, para mim, foi perturbador perceber que o rompimento

do pacto social tensionava também estruturas de legitimação sobre visões da

arte, de sua sociabilidade, circulação, e politização do gosto dentro do

campo das artes visuais. Isso se intensifica de 2016 até aqui, e acho que

foi um caminho de uma tomada de consciência mais profunda sobre o que é ser

um cidadão, que me levou a ter outra consciência sobre o que é ser artista.

Não dissocio essas duas instâncias e passei por um entendimento que não

exclui as autonomias de cada uma delas. As questões próprias da linguagem da

pintura, da imagem e suas histórias permanecem fundamentais no trabalho,

mas hoje elas convivem com questionamentos sobre estruturas sociais e

culturais, que sempre foram precárias, insuficientes e excludentes. Parece

contraditório, porque é como se a partir de uma experiência social

traumática, a minha experiência de sujeito artista se acelerasse e alguma

coisa daquela reflexão sobre questionamentos específicos da linguagem

pictórica perdesse a importância, ao mesmo tempo em que passou a agir com

mais potência dentro dos trabalhos. Isso, que já estava em conflito, se

dissipa e o que fica é essa camada de pensamento sobre como a arte ou a

pintura é trabalhada dentro da sociedade, como ela se estratifica nessa

mecânica de um aparato cultural limitado que envolve produção, circulação e

atitudes de admiração.

JAR

Uma das motivações, então, foi extrapolar – ou romper – os limites dessa

estratificação?

BD

Eu não sei se é extrapolar esses limites, porque isso vai além da minha

experiência individual e precisa ser uma atitude coletiva e pública. O que

quero dizer é que me localizo como um artista que teve a oportunidade de

passar por uma formação em faculdades de artes, instituições, ateliês de

artistas, que convive com outros artistas de diversas idades, que vê muita

exposição, que teve o privilégio de viajar para ver arte... A minha

formação, além de muito centrada em uma parcela da arte moderna e

contemporânea brasileira, tem um viés europeu e estadunidense. Parte da arte

brasileira tem isso e se debate com isso há pelo menos um século. Precisei

olhar para o lugar que ocupo dentro da sociedade, para a estrutura cultural

que formou meu pensamento visual e entender que faço parte de um processo

histórico coletivo. Como as artes visuais se organizam materialmente dentro

da nossa sociedade? Como é que se organiza a difusão desse imaginário? Eu

diria que o lugar social da arte é o lugar de construir, de colaborar na

construção do imaginário de um indivíduo, de um grupo, de um país ou de um

mundo. O campo das artes visuais ainda é muito apartado da sociedade

brasileira. Temos um mercado com uma estrutura forte, mas com pouca

representatividade numérica em relação à quantidade de artistas existentes e

com pouco espelhamento da diversidade cultural brasileira. As instituições

estão muito dependentes de parcerias público-privadas para se manterem e

isso é um reflexo da ausência de políticas públicas para o setor. O saldo

disso é uma espécie de sequestro da possibilidade de construção ampla e

democrática desse imaginário através das artes visuais. Já tivemos momentos

em que isso foi pensado com intenções mais públicas, porém não menos

classista nas estruturas. Todo o modernismo brasileiro da década de 1920 a

1950, o neoconcretismo, o tropicalismo, as revistas

Malasartes, A parte do fogo, a participação de Paulo

Sérgio Duarte, Ferreira Gullar e Iole de Freitas na FUNARTE, no INAP

(Instituto Nacional de Artes Plásticas) no final do anos 1970 e início dos

1980 foram iniciativas que abriram espaços para a arte moderna e a

contemporânea circularem e serem debatidas.

Não acho que seja tão relevante para a pintura hoje ter algum compromisso

com uma especificidade da sua linguagem. Isso já é uma conquista da

modernidade. Já podemos entender a pintura não só como uma representação,

mas também como uma manifestação de modos de fazer, de temperamentos que

surgem através do modo como você manipula os materiais, as ferramentas, a

matéria... Para mim, o compromisso com essas especificidades deveria ser

mais trabalhado na área da educação, nos meios de difusão do conhecimento e

cultura. A autonomia da arte foi uma conquista importante, mas precisa ser

difundida sem que pareça alienada dos processos de cidadania, separada das

realidades sociais e culturais das pessoas.

JAR

Era isso que pressionava uma compreensão da atividade artística orientada

por uma tradição “ocidental”, europeia e estadunidense?

BD

Não exatamente. O que pressionou essa compreensão foi uma ideia de

violência, que ainda é muito difusa pra mim, e não localizo essa presença

como uma característica da pintura brasileira. A violência é um elemento

importante no Cinema Novo, por exemplo. A linguagem e a presença do Glauber

Rocha, que inclusive trata disso no texto “Eztetyka da fome”, é uma coisa

violenta. Acho que o que pressionou foi sentir com mais força algo que já

percebia na sociabilidade e na história do Brasil: uma sociedade que

acredita na pena e na violência para resolver os mais variados conflitos

sociais e que nunca conseguiu refletir amplamente sobre fenômenos

históricos como a escravidão, o coronelismo, a ditadura militar, etc. O

caldo disso é uma cultura social escravocrata, racista, autoritária,

machista, construída na lógica punitiva, inquisidora, colonialista e

genocida em relação aos povos ameríndios e à população negra. A compreensão

veio do desconforto com a própria realidade e da necessidade de responder a

isso com a linguagem do meu trabalho de uma maneira não conformada, mas

também não panfletária. Então, é um pouco esse lugar que me trouxe

desconforto. Precisamos transitar mais para sair dele. É uma condição nossa

que precisa ser mexida.

AW

Quando você falava da sua vontade de ser um artista da metafísica, da cor

íntima, da dilatação do tempo, e que foi desconfortável descobrir que talvez

você fosse um pouco mais estranho que o modelo que estava posto naquele

momento – ou que as pinturas ganhavam mais força à medida que se moviam

dentro de um lugar mais conflituoso, menos apaziguado, continuo não sabendo

se desconforto é a palavra exata para isso. Penso, inclusive, que a

dificuldade de apreensão desse termo se refere ao lugar de onde vem uma

parte muito interessante dos trabalhos. Você foi ficando mais à vontade em

conviver com essa estranheza e com essas diferenças, não é?

BD

É isso! Acho que fui ficando mais à vontade para criar o meu trabalho, a ser

mais permeável ao que acontecia dentro do ateliê. Eu não sou um artista que

tem um projeto ou uma ideia bem definida sobre o que fazer, mas também não

sou um artista do acaso. Então tem uma coisa de trabalho, de dia-a-dia, de

pausas, de reflexão e ajustes que formam as pinturas. É a partir do que

faço, reflito, acumulo e descarto que as coisas se dão. Estou com quase

quinze anos de produção, e a percepção é a de que estou começando agora.

JAR

Por volta de 2010, uma das qualidades do seu trabalho, na minha opinião, era

a angústia que a pintura deixava entrever, algo como um “não posso ir

adiante, preciso ir adiante”. Além disso, o trabalho carregava de bom grado

um peso histórico em cada tela que apresentava. Não era sofrido, mas era

evidente que a pintura se movia por impasses. E o que eu vejo, hoje, se

parece com um “objeto ansioso”, para usar o termo do Harold Rosenberg.

Ansiedade daquilo que não se deixa satisfazer, enquanto arrisca direções

diversas para construir uma só imagem.

Essa ansiedade é também o que deixa visível o processo de realização das

pinturas recentes. A acumulação de soluções diversas, agrupadas em áreas

diferentes da tela, com o resultado meio em aberto. Há muitas marcações que

parecem o início de um preenchimento, algo que não foi concluído, muitas

formas abertas, sem contorno. Tudo isso denota ansiedade, como se o trabalho

fosse interrompido, precipitado, em meio a seus processos, ainda no fervor

da labuta. E esse aspecto aberto, aceso, ligado, confere vivacidade ao

trabalho. Nada chega pronto, completo, acabado, chega com pontas ainda por

articular. Essa talvez seja uma das principais qualidades do trabalho hoje.

Sem querer hierarquizar, “ontem era melhor”, “hoje é melhor”, mas acho que

essas diferenças estão bem marcadas.

AW

Houve também uma mudança na construção dos trabalhos que favoreceu esse tipo

de feitura. Em pinturas anteriores (2015/16/17), é possível perceber que

muitas vezes o Bruno usava pincéis maiores, gestos mais largos, às vezes

resolvendo de uma só vez uma grande área de tela. Acho que a última camada

da pintura aparecia mais rápido. Alguns trabalhos eram feitos por inteiro em

uma única sessão. Já em algumas pinturas novas (como

Fuzileiro, 2019) você parece fazer o movimento contrário. Em vários

momentos você aumentou a escala, trabalhou com a tinta mais diluída,

pinceladas menores, com mais camadas e mais sessões. Parece que nem sempre

você espera que apareça de pronto um movimento que possa resolver a pintura

de uma vez só. Algumas inclusive ficaram encostadas algum tempo no ateliê,

esperando para ser resolvidas. Isso muda um pouco o jogo, conviver dois ou

três anos com uma pintura... Essa mudança também parece ir ao encontro de

vários pontos que o Zé colocou, como se favorecessem a simultaneidade de

questões e procedimentos contraditórios num mesmo trabalho. Nas pinturas

parece existir um acúmulo de “coisas a se resolver”. Elas não são um projeto

calculado: é como se na relação do sujeito com a pintura tivesse ocorrido

uma transmutação, uma química, e a inadequação passasse a ser o método. Não

é uma questão existencial, nem afetiva, mas originalmente formal. Se as

pinturas são um agrupamento de conflitos que convivem sem uma intenção de

pacificação, penso que é sobre esse descompasso que elas se apoiam, é dele

que retiram sua força. A ideia do trabalho se esquecer um pouco das

conclusões das pinturas anteriores pode ser muito potente, apesar da

dificuldade que esse movimento traz consigo. . Há algo nas pinturas que dá a

impressão de que foi preciso esquecer o que você acertou no trabalho

anterior para poder começar o próximo. Poderíamos relacionar isso com uma

sensação de afunilamento, como se você mesmo fosse gradualmente tentando

inventar um lugar sem saída, para, a partir disso, achar um novo caminho. As

pinturas parecem lidar com uma ideia de esgotamento. Como se o gesto de

fazer uma coisa consumisse aquela coisa no momento em que ela foi feita, não

fazendo sentido repetir aquele procedimento, ou repetir aquela pintura. É

sempre preciso partir para uma outra.

BD

Acho que isso tem a ver com essa ideia de manter algo vivo, algo que ainda

estou tentando elaborar. Talvez essa ideia de esgotamento e inadequação como

método já estejam na linguagem do trabalho.

JAR

Quero retomar pontos para distinguir o que chamei de erudição e o que você,

Bruno, entendeu como habilidade técnica. Quando digo que o trabalho é culto,

erudito, considero as informações de repertório, os conhecimentos

conceituais, além dos técnicos, de feitura, que instruem a produção – e

nenhum desses traços exclui seus desejos pedestres, de que as pinturas

tivessem também uma presença na rua, como você disse. Mas no que se refere à

realização, penso que uma característica importante do trabalho está em

deixar evidentes os limites de sua destreza, de sua habilidade técnica, em

expô-los com franqueza, em operações que são também engenhosas e

inesperadas. É mais ou menos quando o imperfeito, o inconcluso, ou o

dissonante, quando os acidentes, as grosserias, coincidem com a ideia de uma

vivacidade, sobretudo porque resultam de decisões impetuosas, que conferem,

por sua vez, vigor aos resultados. Ou seja, como o Alê falou: o trabalho

está mais aberto ao imprevisto, e os limites técnicos aparecem de um modo

franco, constitutivos da obra – nos acidentes, nas manchas, nos borrões, nas

descontinuidades, nas rebarbas à vista.

BD

A valorização da habilidade técnica em geral está ligada ao sentido de

construir algo difícil, uma valorização da dificuldade como valor a ser

admirado, uma distinção muito clara entre conseguir ou não fazer algo

especial. O mesmo raciocínio serviria para falar sobre erudição. Gosto mais

da idéia de vivacidade, porque se relaciona com a ideia dos processos

abertos, de ter um frescor e que identifico como uma ética do fazer, contra

a habilidade, contra esconder como foi feito o que está na sua frente. Isso

vem também da minha formação, do meu entendimento sobre os concretos e

neoconcretos, sobre a vanguarda russa, os minimalistas norte americanos, de

artistas como Amilcar de Castro, Vladimir Tátlin e Donald Judd. Acho que

herdei algo desse pensamento, que vem de um modo esteticamente oposto no meu

trabalho, – vem através de acúmulo e não de um procedimento sintético, com

uma clareza industrial. Vem de maneira caótica, de difícil apreensão

imediata, e talvez seja esse movimento exigido da percepção que se relaciona

com a vivacidade.

AW

Sobre essa possível inabilidade técnica, acredito que ela também tenha

participação no tipo de variação que as pinturas trazem, nas diferenças

entre umas e outras. Existe uma coisa meio “desajeitada” em cada uma delas

que faz com que não obedeçam a uma estranheza muito programada. Em geral, os

trabalhos habitam dois lugares ao mesmo tempo: as mais estranhas guardam um

pouco das mais tranquilas e vice-versa.

BD

Eu não diria que elas são tranquilas e estranhas, mas sim bonitas e

estranhas. Não consigo separar essas duas coisas. Mas isso vai se mexendo, e

retorna para a questão da apreensão e vivacidade. Eu procuro um terreno não

tão estratificado e existe uma dimensão de risco aí. Acho interessante não

ser algo dado a concepções tão pré-estabelecidas, porque a percepção sobre

as pinturas muda. Tento colocá-las em um lugar de abertura, onde tudo aquilo

que seria definível convive com coisas que ainda desconheço.

JAR

O título da exposição,

Virá, também sugere algo transitivo, com olhos adiante.

BD

Acho que todas as exposições que fiz de 2014 até 2020 foram tentativas de me

deslocar da percepção que tive sobre a produção apresentada na exposição

e, de 2013. O caldo que aquilo me deu foi algo desidratado,

estéril, mudo. Acho que só agora eu saí dessa percepção. As pinturas atuais

pinturas surgem dessa trajetória, e acho que o título, Virá,

afirmado em um momento tão ruim – pandemia, avanço da extrema direita,

processos políticos desastrosos no Brasil e no mundo, retiradas de direitos

e conquistas sociais – mostra que a minha posição é de luta, de

transformação e de possibilidade. Vivo essa posição – não só dentro do meu

ateliê. Vivo isso dentro da minha atuação, no modo como me desloco na

sociedade, nas coisas que eu faço para além da pintura, com as pessoas com

quem eu construo um outro lugar em dimensões micropolíticas, mas que vai

crescendo. Isso que vivemos hoje é pendular, vai passar e acho que a

sociedade civil tem um protagonismo importante neste processo histórico. É

uma responsabilidade nossa formular um novo pacto social. Eu vejo por uma

óptica da construção e do trabalho. Tem muita coisa por fazer, dentro da

minha pintura, entre as pessoas, nas relações no meio de arte – e isso me

anima.

Este texto foi desenvolvido a partir de duas conversas, realizadas no mês de

setembro de 2020, no ateliê do artista Bruno Dunley e na exposição

Virá, na Galeria Nara Roesler, São Paulo.